急性肾衰竭(Acute Renal Failure,ARF)是指肾脏功能在短时间内突然下降,导致身体不能有效排除代谢废物和调节体内水电解质平衡的一种严重临床病理状态。急性肾衰竭的发生通常较为迅速,且如果不及时治疗,可能导致患者病情恶化,甚至危及生命。它是一个多因素引起的病理过程,包括血流动力学改变、肾脏损伤等,临床上常见于严重疾病患者。

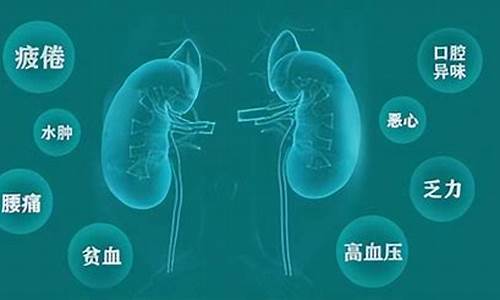

急性肾衰竭的主要表现是尿量减少或停止(少尿或无尿),伴随水肿、电解质紊乱、酸碱平衡失调等症状。急性肾衰竭通常是由肾脏受到严重损害引起的,例如肾小管损伤或肾小球损伤。其病因复杂多样,常见的原因包括感染、中毒、创伤、大出血、肾血流减少等因素。

急性肾衰竭的临床表现通常表现为三期:

1. 起始期:急性肾衰竭的初期症状较为隐匿,可能没有明显的尿量变化,患者可能会感到乏力、食欲减退、恶心等,甚至没有症状,因此有时较难早期发现。此时,血清肌酐和尿素氮等肾功能指标开始升高。

2. 少尿期:随着病情的进展,患者出现明显的尿量减少。此时,尿量逐渐减少,可能降至每日几百毫升甚至无尿。水、电解质紊乱表现更加明显,可能伴有高钾血症、酸中毒等问题,心力衰竭、肺水肿等并发症也会增加。

3. 恢复期:随着治疗的进行,部分患者的肾功能会逐渐恢复,尿量增加,代谢废物排出增多,肾脏开始逐步恢复其功能。恢复期的长短与病因、治疗的及时性和患者的整体健康状况密切相关。

急性肾衰竭的常见病因可分为三类:

1. 前肾性病因:由于肾脏的血流供应不足导致肾功能急剧下降,常见于大量出血、休克、脱水等情况。此类病因占急性肾衰竭的大多数。

2. 肾性病因:由于肾脏本身受到损伤,例如肾小管或肾小球受损。这类损伤可能源自药物中毒、感染、免疫疾病等,如药物引起的急性肾小管坏死等。

3. 后肾性病因:这种病因是由于尿液排出受阻导致肾脏功能受损,常见的原因有肾结石、肿瘤等引起的尿路梗阻。

急性肾衰竭的治疗主要包括病因治疗、支持治疗和必要时的肾脏替代治疗。首先需要治疗导致肾衰竭的根本原因,如控制感染、纠正血流动力学异常等。其次,支持治疗主要是通过维持水电解质平衡、监测肾功能、纠正酸碱紊乱等方式帮助患者渡过危机阶段。如果病情严重,可能需要通过透析等肾脏替代治疗来代替肾脏功能,帮助排除代谢废物和调整水电解质平衡。

急性肾衰竭的预防主要是早期发现和干预。对于高危人群,如高血压、糖尿病患者,以及重症患者,定期监测肾功能指标,及时发现异常,采取适当措施,可以有效降低急性肾衰竭的发生率。此外,避免滥用药物,尤其是肾毒性药物,也是预防急性肾衰竭的重要手段。

总之,急性肾衰竭是一种严重的临床疾病,需要高度重视其早期诊断和治疗。通过积极干预和治疗,许多患者可以成功恢复肾功能,避免长期透析的依赖。然而,及时发现和准确治疗仍然是提高急性肾衰竭患者生存率的关键。